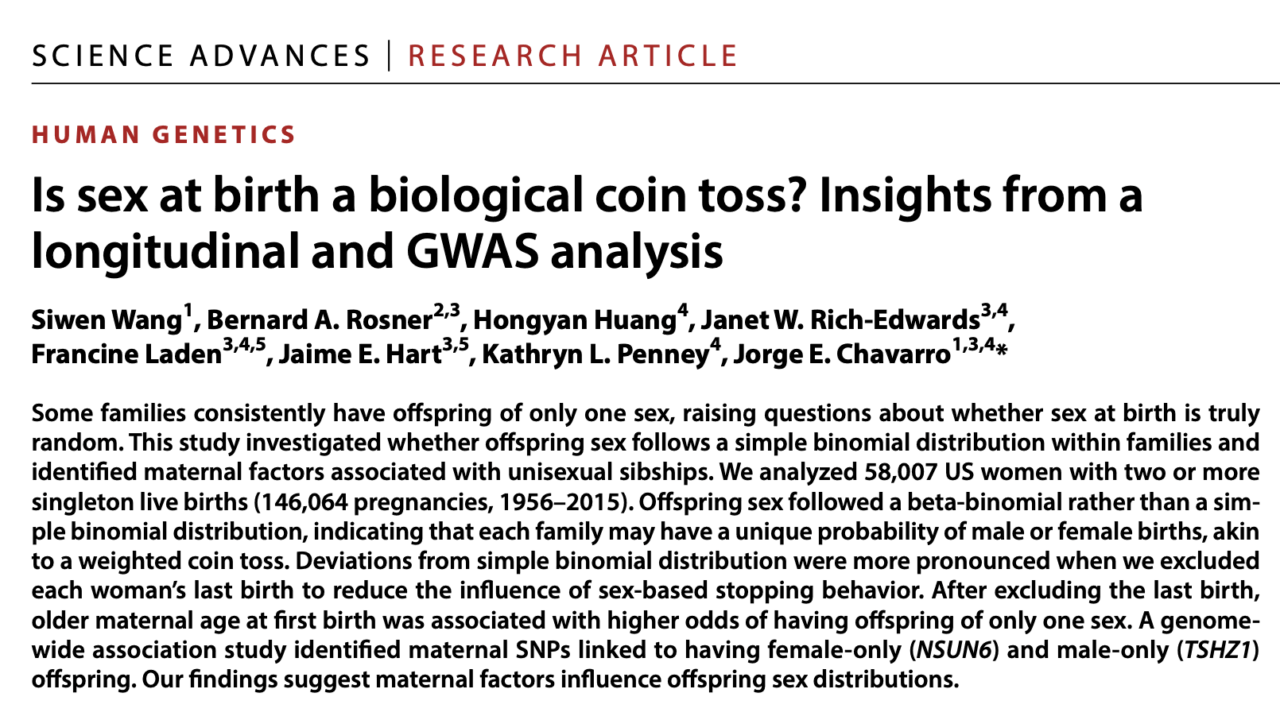

出生時の性別は本当に“コイン投げ”と同じなのか?―縦断データとGWAS解析からの示唆―

同じ性別の子どもばかりが生まれる家庭は偶然なのか、それとも生物学的・遺伝的な偏りが潜んでいるのか。本研究は、米国の看護師コホートを用いて家族単位の性別分布を検証し、単純な二項分布ではなく母親ごとに確率が異なるベータ二項分布が適合することを示しました。さらに、初産年齢や特定の遺伝子座が「単一性別きょうだい」と関連する可能性を見いだし、性決定をめぐる「公平なコイン投げ」像に新たな視点を与えています。

Wang S, Rosner BA, Huang H, Rich-Edwards JW, Laden F, Hart JE, Penney KL, Chavarro JE. Is sex at birth a biological coin toss? Insights from a longitudinal and GWAS analysis. Sci Adv. 2025 Jul 18;11(29):eadu7402. doi: 10.1126/sciadv.adu7402. Epub 2025 Jul 18. PMID: 40680119; PMCID: PMC12273753.

出生時の性別は本当に“コイン投げ”と同じなのか?―縦断データとGWAS解析からの示唆―

研究の背景/目的

出生時の性別は「受精ごとに独立したコイン投げ」と教科書的に説明されますが、同じ性別の子どもばかり生まれる家庭があることから、家族単位では確率が一定でない可能性が指摘されてきました。本研究は、性比が家族内で単純二項分布に従うのか(つまりコイン投げと一緒なのか)、母親ごとに確率が異なるベータ二項分布なのかを検証し、さらに母体側の特徴や遺伝要因が一方向の性別偏り(単一性別きょうだい)と関連するかを調べました。

研究の方法

米国の看護師を対象とするNurses’ Health Study IIおよび3から、2児以上の単胎生児を持つ女性5万8007人(1956〜2015年に出生した14万6064人)を解析対象としました。

性別分布を二項分布とベータ二項分布で比較し、親の「男女そろったら出産終了」行動の影響を減らすため最終出生を除外する感度分析を実施しました。

母体特性(初産年齢、身長、BMI、血液型、髪色、クロノタイプ等)についてはロジスティック回帰で単一性別きょうだいとの関連を評価し、NHSIIの遺伝情報保有者を対象にGWASを行いました。

研究の結果

性別分布は全てのきょうだい人数層で単純二項分布から有意に逸脱し、ベータ二項分布の方が当てはまりが良好でした。

特に3人以上のきょうだいでは単一性別の家族が期待値より多く、最終出生を除くと逸脱はより顕著になりました。

初産年齢が高いほど単一性別のみとなる確率がやや上昇し(>28歳 vs <23歳でOR 1.13, 95%CI 1.04–1.24)、他の検討因子は有意ではありませんでした。

GWASでは、女児のみの家族と関連するNSUN6(rs58090855)、男児のみと関連するTSHZ1近傍(rs1506275)がゲノムワイド有意に検出されました。

ベータ二項分布から算出した条件付き確率では、男児3連続後に次も男児となる確率が61%、女児3連続後に次も女児となる確率が58%でした。

結論

出生時の性別は集団全体ではほぼ「公平なコイン投げ」に見える一方、母親(家族)ごとに確率が異なる「重み付きコイン投げ」に近い構造が示されました。

生物学的要因(母体環境や遺伝的要素)と、既存児の性別に応じた出産行動の双方が家族内の性別偏りに寄与している可能性があります。結果の一般化には対象集団の偏りや父親情報欠如などの限界があり、再現研究や環境・遺伝子相互作用の検討が今後求められます。

考察と感想

本研究は、出生時の性別決定を「受精ごとに独立したコイン投げ」とみなす従来前提に、家族単位の異質性という視点を加えた点が大きな貢献だと考えます。ベータ二項分布での当てはまりと、最終出生除外で逸脱が強まった結果は、遺伝・生理的要因による“偏り”と「男女そろい次第終了」という行動学的要因が同時に存在し、互いに打ち消し合う場面もあることを示唆します。初産年齢の効果は有意でも効果量は小さく、臨床的・社会的含意は慎重に解釈すべきでしょう。GWASで見えた座位は興味深いものの、再現性と機能的機序解明が必要で、プラットフォーム差や対象集団の偏りを踏まえた追試が欠かせません。

感想としては、「母親単位(家族単位)で解析する」という設計思想が、これまで見落とされてきた微小な偏りを可視化した点で巧妙でした。一方で、対象が白人看護師中心で父親情報が欠落しているため、文化・社会的要因や精子側の寄与は今後の課題です。一般向けには「また同じ性別になる確率が少し高い」程度であり、個々の家族が確率的現象の範囲内にあることを誤解なく伝える工夫も求められると感じました。

一般の方からすると、この論文のfigure 4の図が知りたい情報かと思いました。端的に述べますと、1人目が男児なら次も男児になる確率は57%、2人連続で男児なら58%、3人連続なら61%です。1人目が女児なら次も女児が53%、2人連続で55%、3人連続で58%でした。

同じ性別が続くほど「次も同じ性別」が少しだけ起こりやすくなる、という傾向です。

X上で沢山の方から反応いただきました。ありがとうございます:

出生児の性別は完全にランダムではなく、母親の年齢や遺伝的要因が影響する可能性があると報告

3人の子どもが同じ性別の場合、4人目も同じ性別となる確率が高いことが判明

初産が29歳以上の女性では、同一性別の子どもを持つ可能性が若年女性より13%高かったhttps://t.co/PFOK1HVIfR

— Dr. KID (@Dr_KID_) July 23, 2025

Dr. KIDの執筆した書籍・Note

絵本:めからはいりやすいウイルスのはなし

知っておきたいウイルスと体のこと:

目から入りやすいウイルス(アデノウイルス)が体に入ると何が起きるのでしょう。

ウイルスと、ウイルスとたたかう体の様子をやさしく解説。

感染症にかかるとどうなるのか、そしてどうやって治すことができるのか、

わかりやすいストーリーと絵で展開します。

(2026/01/26 21:35:14時点 Amazon調べ-詳細)

絵本:はなからはいりやすいウイルスのはなし

こちらの絵本では、鼻かぜについて、わかりやすいストーリーと絵で展開します。

(2026/01/26 21:35:15時点 Amazon調べ-詳細)

絵本:くちからはいりやすいウイルスのはなし

こちらの絵本では、 胃腸炎について、自然経過、ホームケア、感染予防について解説した絵本です。

(2026/01/26 21:35:15時点 Amazon調べ-詳細)

医学書:小児のかぜ薬のエビデンス

小児のかぜ薬のエビデンスについて、システマティックレビューとメタ解析の結果を中心に解説しています。

また、これらの文献の読み方・考え方についても「Lecture」として解説しました。

1冊で2度美味しい本です:

(2026/01/27 14:09:40時点 Amazon調べ-詳細)

小児の診療に関わる医療者に広く読んでいただければと思います。

医学書:小児の抗菌薬のエビデンス

こちらは、私が3年間かかわってきた小児の抗菌薬の適正使用を行なった研究から生まれた書籍です。

日本の小児において、現在の抗菌薬の使用状況の何が問題で、どのようなエビデンスを知れば、実際の診療に変化をもたらせるのかを、小児感染症のエキスパートの先生と一緒に議論しながら生まれた書籍です。

noteもやっています