小児の慢性ITPにおいて、ピロリ菌除菌の役割は?[イタリア編]

小児においては、慢性ITPにおけるピロリ菌の除菌効果を検証した研究は複数あります。

今回は、ピロリ菌の除菌効果に疑問を投げかけた研究です。

ITPはかつて特発性血小板減少性紫斑病 or 免疫性血小板減少性紫斑病、その後、免疫性血小板減少症と呼び名が変わっています。

研究の概要

背景・目的

Helicobacter pylori感染は、近年、多くの自己免疫疾患、特に免疫性血小板減少性紫斑病 (ITP) と関連している 。この論文は、小児患者におけるこれら疾患の「最新技術 」に関する活発な議論に貢献することを意図した。

小児集団におけるH.pylori感染の発生率は低く、 他の疾患との関連性を包括的に研究するために十分な患者を集めることが困難である。

しかし、Mieleらによる2004年の研究では、イタリア南部の小児におけるH.pyloriの血清陽性率は、胃腸症状がある場合は23%、ない場合は18.9%であると報告された。

方法

2005年1月~12月に、著者らは慢性ITPに罹患した小児におけるH.pylori感染の罹患率と血小板数回復に対する細菌根絶の効果を前向きに調査した。

著者らの研究は、対象となった小児の人数は39名(男 26; 女 13)、年齢の中央値は136か月(範囲:53~205ヶ月)でした。

組み入れの基準は、

- 6か月以上持続する血小板減少症(血小板数<10万/mmc)

- 骨髄中の正常または増加した巨核球

- 試験開始前1ヵ月以上、免疫グロブリンおよび/またはステロイドの静脈内投与による治療を受けていない

であった。

以下の試験の少なくとも2つが陽性であれば、 H.pylori感染を診断した:

- 尿素呼気試験 (UBT)

- 特異的血清IgG抗体の検出

- H.pylori便抗原検査

であった。

従来の治療法であるアモキシシリン50 mg/kg/日、クラリスロマイシン10 mg/kg/日を14日間、オメプラゾール1 mg/kg/日を4週間投与した。

UBTによる治療終了後6週間で除菌を評価した。感染がまだ続いている場合は、小児を再度治療した。

結果

8人の患者はH.pylori感染に対して陽性を示し、治療を受けた。

5人の患者は除菌のために1コースの治療を必要とし、 2人の患者は2コースの治療を必要とした。1名の患者は第3コースを必要とし、研究期間の終わりにまだ感染していた。

血小板数は除菌治療後の感染小児において改善の傾向を示さず、非感染患者と同一であった。

| 感染者 | 非感染者 | |

| 治療前 | 3.3万 | 4.35万 |

| 6ヶ月 | 5.0万 | 4.25万 |

| 12ヶ月 | 8.09万 | 8.46万 |

(血小板数の単位 = /ml)

著者らの研究の開始時と終了時、および感染患者と非感染患者間の血小板数の差は無視できる程度であった。

結論

著者らの知る限りでは、小児患者におけるH.pylori感染とITPの間の関係に関する公表された研究はわずかしかなく、すべて患者数は少ない。

著者らの結果は、慢性ITPの病因におけるH.pyloriの病原的役割を示唆していない。

しかし、著者らの研究集団は、統計学的に信頼性のある分析をするには小さすぎたが、結果に基づいて、著者らは、この細菌が血小板減少症の発症または持続に役割を果たす可能性は低いことを示唆する。

考察と感想

ピロリ菌を除菌して血小板数は上昇していますが、これは自然経過では!?という疑問を投げかけているように感じられるデータでした。

この研究ではピロリ菌感染者と非感染者で比較をしていますが、やはりexchangeabilityがない可能性が高いです。

コホート研究をするか、RCTでearly treatment vs. late treatmentなど、工夫して行なってみては、というのが感想ですね。

まとめ

今回は、小児の慢性ITPにおいて、ピロリ菌感染者に対して除菌をしています。

ピロリ菌感染で除菌した場合の血小板の推移は、非感染者と比較しても、ほとんど同じでした。

これを根拠に、著者らは小児の慢性ITPに対するピロリ菌除菌の有効性に否定的な考えのようです。

Dr. KIDの執筆した書籍・Note

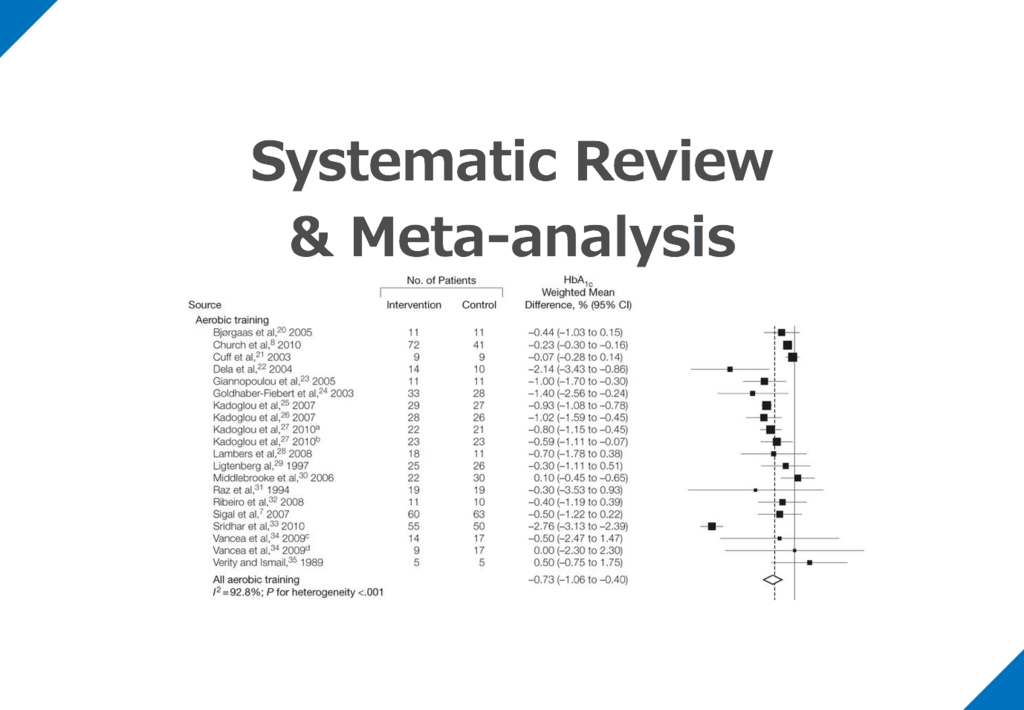

医学書:小児のかぜ薬のエビデンス

小児のかぜ薬のエビデンスについて、システマティックレビューとメタ解析の結果を中心に解説しています。

また、これらの文献の読み方・考え方についても「Lecture」として解説しました。

1冊で2度美味しい本です:

小児の診療に関わる医療者に広く読んでいただければと思います。

医学書:小児の抗菌薬のエビデンス

こちらは、私が3年間かかわってきた小児の抗菌薬の適正使用を行なった研究から生まれた書籍です。

日本の小児において、現在の抗菌薬の使用状況の何が問題で、どのようなエビデンスを知れば、実際の診療に変化をもたらせるのかを、小児感染症のエキスパートの先生と一緒に議論しながら生まれた書籍です。

Noteもやっています