抗ヒスタミン薬の種類と鎮静性について【主に処方薬】

本日から抗ヒスタミン薬について解説していきます。

まずは小児の抗ヒスタミン薬の種類について説明していきましょう。

抗ヒスタミン薬といわれるくらいなので、ヒスタミンをブロックすることで効果を発揮します。

ヒスタミンをブロックして、鼻水や咳を止めて風邪の症状を止めたり、中耳炎の発症を予防しようという意図で使われることがあります。

これらの意図に、本当に有効性があるのかは、次回以降に説明していきます。

今回はまず抗ヒスタミン薬について簡単に説明していければと思います。

- 小児のかぜで抗ヒスタミン薬が処方される理由

- 第一世代の第二世代について

- 鎮静性の分類について

抗ヒスタミン薬といってもその効果の強さ、副作用の強さなど様々です。

一方で、あまりにも多くの種類があるため、なかなか見分けるのも難しい面もあると思います。

今回はまず世代と鎮静性の分類について説明できればと思います。

小児のかぜと抗ヒスタミン薬について

かぜによる症状といえば咳と鼻水でしょう。

鼻水がダラダラ流れていると煩わしそうですし、喉のほうに垂れ込めば痰がらみの咳になります。耳へ鼻水が侵入すると中耳炎になってしまうこともあります。

こんな鼻水ですので、咳と同様で「なんとかして止めたい」と思う保護者の方々も多いでしょう。

抗ヒスタミン薬の内服で鼻水が止まると考えられている理由

鼻水が出てくるメカニズムを考えるとわかりやすいかもしれません。鼻水が出るメカニズムは主に2つあり、

- ヒスタミンが放出されて鼻水が分泌される

- アセチルコリンが鼻に作用して鼻水が出る

の2つになります。どちらかといえば、前者はアレルギー性鼻炎などアレルギー反応、後者は風邪などの時の結果であることが多いです。

このため、抗ヒスタミン薬を使用すれば、鼻水の原因となるヒスタミンをブロックして鼻水を止めることが期待されます(H1受容体拮抗作用)。

また、第一世代の抗ヒスタミン薬は、アセチルコリンをブロックしてくれます。

第一世代の抗ヒスタミン薬について

第一世代の抗ヒスタミン薬での処方薬は以下の通りになります。

| 一般名 | 商品名 |

| ジフェンヒドラミン | レスタミン®︎ ベネパスタ®︎ レスカルミン®︎ |

| ジフェニルピラリン | ハイスタミン®︎ |

| クレマスチン | タジベール®︎ |

| クロルフェニラミン | クロダミン®︎ アレルギン®︎ ネオレタミン®︎ ポララミン®︎ |

| プロメタジン | ピレチア®︎ ヒベルナ®︎ |

| アリメマジン | アリメジン®︎ |

| ヒドロキシジン | アタラックス®︎ |

| ホモクロルシクリジン | ホモクロミン®︎ パルファード®︎ ヒスタリジン®︎ |

| シプロヘプタジン | ペリアクチン®︎ |

などが代表的です。

同じ第一世代ですが、かなり沢山の種類があります。

また、小児用の感冒薬のほとんど(というかほぼ全部)に第一世代の抗ヒスタミン薬(クロルフェニラミンやジフェンヒドラミン)が入っています。

こちらの記事で説明していますが、第一世代の抗ヒスタミンは重篤な副作用があるため注意が必要です。

今回は薬の種類の一般的な説明だけですので、次回以降に解説していければと思います。

第一世代の抗ヒスタミン薬の特徴

第一世代の抗ヒスタミン薬は中枢神経抑制作用が強いです。

小児に使用すると、眠気が強くなったり、けいれんの懸念もあります。

学習能力や勉学の効率低下を起こすことがあるので、乳幼児だけでなく、学童にも注意して処方すべき薬です。

プロメタジン(ピレチア®︎)は呼吸抑制があるため、2歳未満に小児には投与禁忌となっています。

シプロヘプタジンは食欲を亢進させる作用があり、体重を増加させる可能性が指摘されています。

第二世代の抗ヒスタミン薬について

第二世代の抗ヒスタミン薬は以下のようになります。

| 一般名 | 商品名 |

| ケトチフェン | ザジテン®︎ ケトテン®︎ スプデル®︎ セキトン®︎ デズワルト®︎ |

| アゼラスチン | アゼプチン®︎ ラスプジン®︎ |

| オキサトミド | セルテクト®︎ |

| メキタジン | ゼスラン®︎ ニポラジン®︎ ベナンザール®︎ |

| フェキソフェナジン | アレグラ®︎ |

| エピナスチン | アレジオン®︎ |

| エバスチン | エバステル®︎ |

| セチリジン | ジルテック®︎ |

| レボセチリジン | ザイザル®︎ |

| ベポタスチン | タリオン®︎ |

| エメダスチン | レミカット®︎ アレサガ®︎ |

| オロパダジン | アレロック®︎ |

| ロラタジン | クラリチン®︎ |

| デスロラタジン | デザレックス®︎ |

| ビラスチン | ビラノア®︎ |

| ルパタジン | ルパフィン®︎ |

第二世代の抗ヒスタミン薬は、(全てではありませんが)第一世代よりも眠気や抗コリン作用(口渇・粘膜の乾燥)などの副作用が少なく、作用時間が長い傾向にあります。

抗ヒスタミン薬と鎮静性について

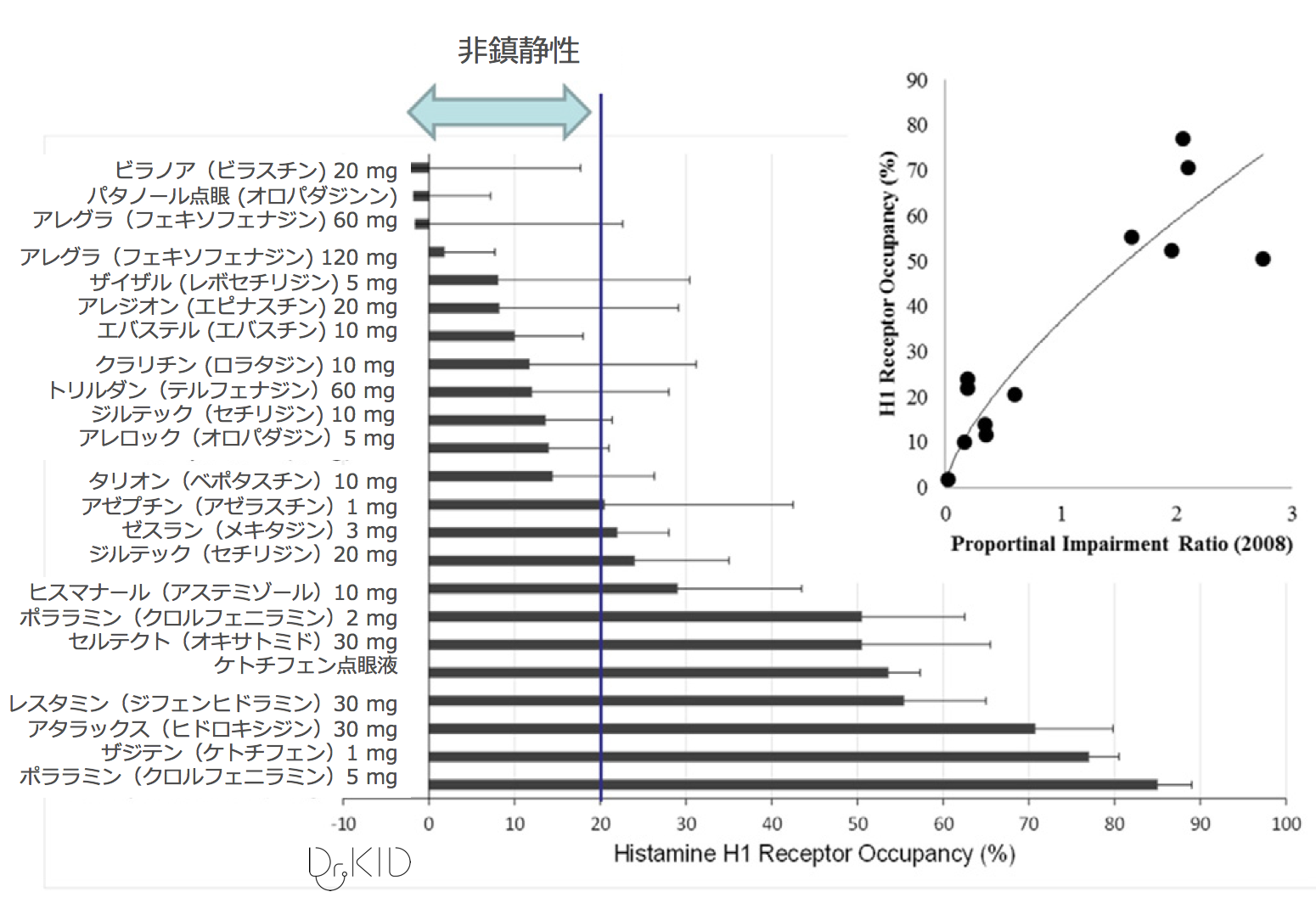

抗ヒスタミン薬と鎮静性については、過去に研究が行われています。

Yanai K, et al. The clinical pharmacology of non-sedating antihistamines. Pharmacol Ther. 2017;178:148-156

こちらの研究では、脳のヒスタミン1受容体の占有率を計測しています。

占有率が高いほど、薬が脳に移行して、眠気や集中力の低下といった副作用が起こります。

著者らは脳内のH1受容体の占有率から、20%未満を非鎮静性(non-sedating)、20-50%を軽度鎮静性(less sedating)、50%以上を鎮静性(sedating)と分類し直しています。

こちらの図からも分かるように、第一世代の抗ヒスタミン薬は脳内のヒスタミン受容体の占有率が高く、眠気や集中力低下といった副作用が出やすかったり、けいれんの誘発や持続時間の延長を示唆した論文がいくつか出版されています。

一方で、第二世代の一部(例えばケトチフェン(ザジテン®︎)やオキサトミド(セルテクト®︎))といった一部の薬も鎮静作用が強くなっています。

「第二世代」だからといって、必ずしも鎮静作用が弱いとは限らないのです。

まとめ

今回はまずは抗ヒスタミン薬の分類と薬の名前、副作用などを簡単に説明してきました。

抗ヒスタミン薬を使用して、風邪などの鼻水に効くのか、中耳炎の予防になるのか、副作用として何が起こりうるのか、といった詳細な点は次回以降に1つずつ丁寧に説明していければと思います。