Self-Controlled Case Series Analysisについて | 自己対照研究デザイン

今回はちょっとマニアックな疫学手法であるSelf-Controlled Case Series Analysisについて説明します。

参考文献はこちらになります。

Self-Controlled Case Series Analysis(SCCS)について

ちょっと長い名称で身構えてしまうかもしれませんが、その名の通りの研究デザインです。

日本語では、「自己対照研究デザイン」などと呼ばれているようです。

Case Seriesは、いわば、ある疾患やアウトカムを発症した人達を集めた、いわゆる症例集積です。このデータを利用して、とある治療(Treatment)/暴露(Exposure)とアウトカムを調査するのがこの解析です。

ミソなのは、”self-control”と言われている点でして、Caseとして症例集積された人自身がControlにもなるので、このように命名されています。

過去、この手法は小児科領域で言えば、ワクチンの副作用などで利用されてきました。例えば、

- 自閉症とMMR

- 経口ポリオと腸重積

- 昔のMMRワクチンと熱性けいれん

- MMRワクチンとITP

などです。詳しくは、ご紹介した論文に書かれていますので、そちらをご参照ください。

SCCSの方法について

ざっくりと説明しますと、

- Case(アウトカムを発症した人)を定義し、集める

- Exposure(暴露)やTreatment(治療)の情報を得る

- Observation periodを決める

- Risk periodを決める

になります。

Caseを集積する

大雑把な研究手法を説明しますと、まずはcase seriesを集める必要があります。

例えば、この論文で紹介されている場合(MMRワクチンとウイルス性髄膜炎)ですと、ウイルス性髄膜炎をcaseと定義しますので、まずこの症例を集積します。

Exposureの情報を得る

次に、ワクチンをいつ接種したのかを確認します。

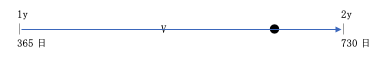

MMRワクチンは1歳台に接種することを考えると、観察期間(observation period)は生後365日〜730日となります。

イメージとしては、以下のようになります:

V = ワクチンを打った日、●= ウイルス性髄膜炎を発症した日になります。

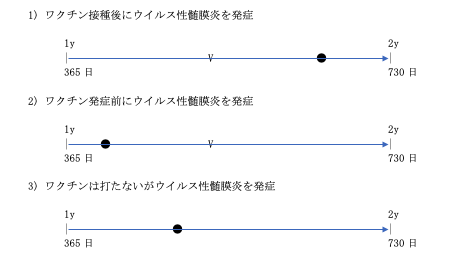

このように症例を集積した場合、以下のようなパターンが予測されます:

Case seriesですので、ワクチンを打ったけれどもウイルス性髄膜炎を発症しなかった人や、ワクチンを打たずウイルス性髄膜炎を発症しなかった人のデータは不要です。

次に、risk period(アウトカムが発症しうる期間)を決めます。

例えば、今回の例ですと、MMRワクチンを接種して15〜35日以内を、ワクチンが原因のウイルス性髄膜炎を起こしうるrisk periodと設定されています。このrisk periodは、過去の報告などをもとに慎重に決める必要があります。期間が定まりづらい場合は、いくつか期間をそれぞれ決めてみて、解析をすれば良いでしょう。

具体例について

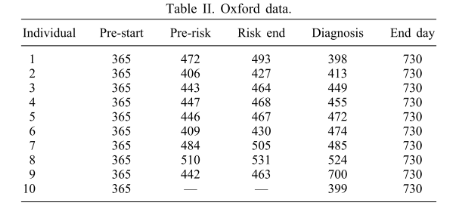

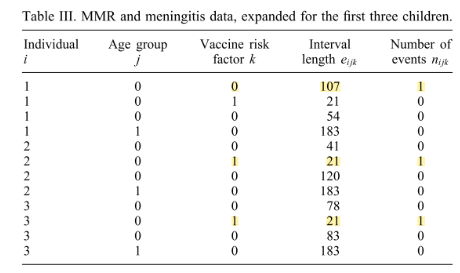

今回ご紹介する論文の10人のデータを利用すると、以下のようになります。

(論文より拝借)

Pre-startは観察期間の開始日(生後365日)、End dayは終了日(生後730日)になります。

Diagnosisは、ウイルス性髄膜炎を発症した日(アウトカムを起こした日)になります。

Pre-riskは、MMRワクチンを接種後15日後、Risk endは35日後になります。

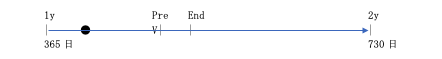

例えば、”Individual 1”を例にすると、以下のような時系列になります。

この場合、PreとEndの間でウイルス性髄膜炎を発症しなかったので、ワクチンの暴露後のアウトカム発症ななしとなります。残りの期間は、ワクチンによる影響がなかった期間ですので、暴露なしの期間にアウトカムありとなります。

このように、同じ症例で、暴露レベルと考慮して、どちらでアウトカムを発症したのかを判断します。

“Individual 3”はもう少しわかりやすいかもしれません。

これはワクチンを打った15〜35日の間にウイルス性髄膜炎を発症しているため、ワクチンによる影響を受けやすい期間(risk period)にアウトカムが発症したと言えます。

最後に、”individual 10”は以下のようになります

つまり、ワクチン接種はしていないけれども、ウイルス性髄膜炎を発症した場合になります。

パネルデータに変換

次に、データを横ではなく、縦に並べます。具体的には以下のようになります:

黄色で記した箇所がウイルス性髄膜炎を発症した日から、ワクチンによる影響のある期間か否か、とその期間となります。

例えば、individual 1は、ワクチンを打つ前からウイルス性髄膜炎になっているため、vaccine riskは0、ワクチン接種までの期間である107日がintervalとなっています。

Individual 3は、ワクチン接種後のリスク期間にウイルス性髄膜炎を発症しているため、vaccine riskは1、interval lengthは21となります。

*Age groupは1歳半の前(0)か後(0)を判断しています。

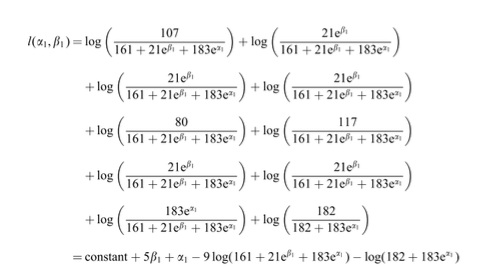

これを利用してPoisson regressionにおいて、log-likelihoodを計算すると、以下のようになります:

それぞれのlog(〜)は、individual 1, 2,…,10に該当します。

例えば、individual 1は、ワクチン期間の前の107日の間にウイルス性髄膜炎を発症したため、分子は107です。2日目の人は、ワクチンの影響があると考えられた21日以内の発症ですので、分子は21e^(β1)となります。β1は、ワクチン接種の効果の有無の影響を示す係数です。

9番目の人は、ワクチンの影響のない期間でしたが、生後1歳半以降にウイルス性髄膜炎を発症したため、183e^(α1)となっています。最後の人は、最初の半年以内にウイルス性髄膜炎を発症したため、分子は182となります。

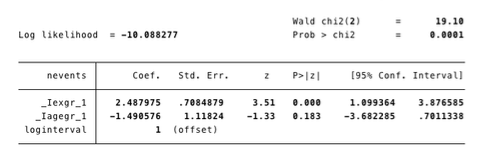

これをmaximum log-likelihoodでαとβを求めると以下のようになりました(Stataを使用)。

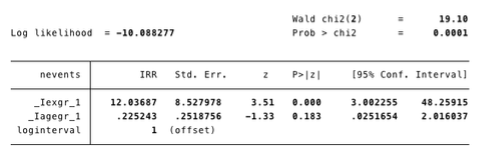

Poisson regressionを使用しているので、このcoefficientを自然対数化するとIncidence Rate Ratio (IRR)になります:

この場合、MMRワクチンの暴露によるウイルス性髄膜炎のリスクが12倍、年齢によるリスクは18ヶ月以上で0.2倍に減少すると言えます。

*注意:シミュレーション用のデータなのと、日本ではMMRワクチンは使用していません。

SCCSの応用

SCCSもいくつか応用することが可能です。例えば、

- Risk periodを複数にする:6-15日、15-35日

- 2-3回接種のワクチンもそれぞれ考慮する

なども可能です。

SCCSの利点

SCCSの利点として、caseとなった本人を時系列で比較するため、時間によって変わらない因子(例えば遺伝情報、性別、人種、(短期間であれば)社会的なステータス)などはデザインの段階で対処されています。よく論文などでも、time-fixed covariates were implicitly adjustedなどと書かれています。

逆にいうと、時間によって変わる因子(time-varying covariates)は対処できていないことになります。

また、とある因子がeffect modifierだったとしても、暴露因子とのinteraction termをモデルに入れることで対処可能となります。

またSCCSはどちらかというと、急性のイベントで、リスクとなる期間が短い暴露因子を使用することが多いです。ですが、例えばMMRワクチンと自閉症のように、長い期間のデータで解析した前例もあります。後者のような場合、交絡が入りやすくなることは、解析者は肝に命じておいたほうが良いでしょう。

統計学的な検定力も高めです。これはマッチングと同じでして、上手にデータを使用すれば、statistical efficiencyを保つことができます。

SCCSの限界・問題点

Poisson assumption

基本的に時間を考慮するため、Poisson distributionやNegative binomial distributionなどを使用します。

この場合、

- アウトカムのイベントは独立して、稀な現象である

- 再発はしない

- 再発があっても初発と再発は独立している

などが必要です。もし、再発が複数回している場合は、最初のイベントだけを入れたり、そのデータそのものを除外するなどが必要になります(例:MMRワクチン後に、ITPを5回起こした)。

死亡をアウトカムに使えない

Caseを死亡としてしまうと、死亡後に暴露することが(ほぼ)不可能になってしまいます。

この場合は、self-controlled case series analysisが行えなくなります。

アウトカムが暴露に影響を与える場合も慎重な対処が必要

また、アウトカムが暴露に影響を与えてしまう場合も慎重な対処が必要です。

例えば、経口ポリオワクチン後に腸重積のリスクが高まることはよく知られていますが、逆に腸重積が先に起きてしまった場合、ワクチンの投与を少し遅らせる場合があります。

この場合、一般的に遅らせる期間は解析の対象から除く必要が出てくる場合もあります。

Exposureと年齢に交絡因子がある場合

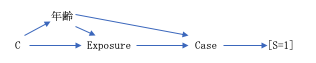

以下のようなケースがあります:

Cが交絡因子です。Caseのみを選んでいるので、Caseから矢印が伸びて、[S=1]となっています。

年齢とExposureの相関が非常に強いと、今回の例のように年齢をモデルに入れて対処をしても不十分になってしまうことがあります(例:とある月齢で必ず治療をするケースなど(Vit Kとか))。この場合、年齢を介したexposureとoutcomeの交絡因子も対処されないまま残ってしまうことがあります。

Risk periodやobservation periodの設定が難しい

過去の報告や、生物学的なメカニズム(例えば薬の半減期など)から、risk periodやobservational periodを設定する必要がありますが、中には十分なデータがない場合もあります。この場合、解析に必要な期間の設定が難しくなることがあります。

まとめ

今回はself-controlled case series analysisについて解説してきました。

少しマニアックな手法ですが、近年、徐々に使用されるようになってきています。また、アウトカムの症例集めが研究の入り口になるので、臨床医からすると、方法論さえ理解してしまえば、イメージしやすい研究かもしれません。

(ですが、統計学的な対処法は、専門家に任せた方が良いと思います)

Stataなど解析コードはこちら